伝統とは受け継ぎ、守り、育て、伝える事として良い伝統食品を

消費者の支持を受け、残したいと思っております。 熊野屋 熊田

|

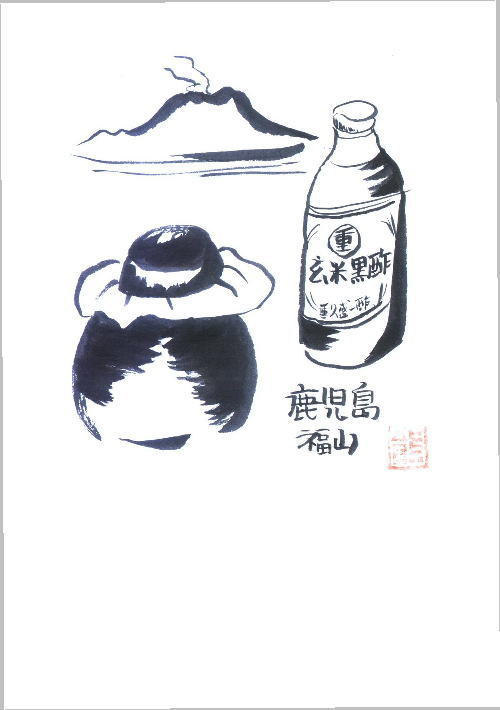

| 伝統食品 ”黒酢” |

|

黒酢のふるさとは鹿児島福山の壺の中です。200年もの前、中国大陸から伝わった酢造りは今も昔のまま、蒸した玄米、鹿児島の白砂土壌の水、麹菌で黒い壺の中で南国鹿児島の大気と土壌でしっかりとした酸度とコクのある味の酢に1年かけて作られています。

文政3年より黒酢を作り続けている重久さんの黒酢は味も良く、魚、豚肉料理にはもちろん、今では果汁で割って飲む方も多い黒酢です。 今流行の黒酢健康飲料とは一線を画す本当の伝統食品です。

|

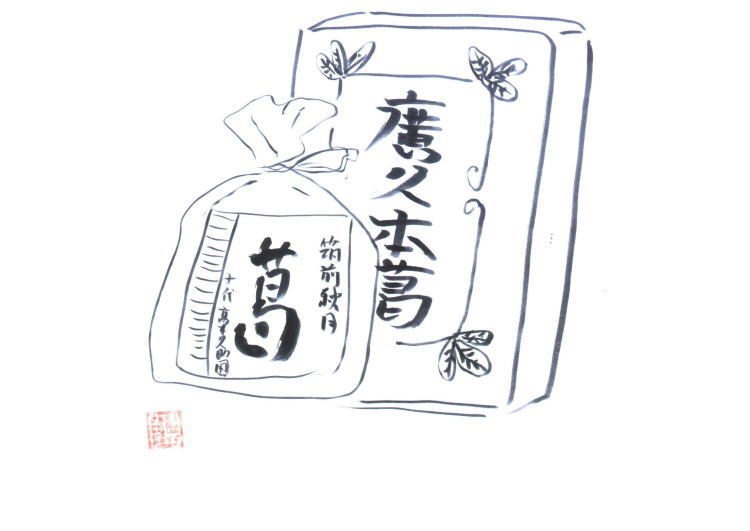

| ”本葛(ほんくず)” |

|

葛(くず)は秋の七草で知られる葛の花の根から作る良質の澱粉(デンプン)です。 葛もち、葛きり、胡麻豆腐そして冬の葛湯。懐かしい、親しみのある日本のお菓子、食べ物飲み物ですが、今ではニセモノ(馬鈴薯澱粉、サツマイモ澱粉、輸入澱粉)が葛の名前を使い横行する時代です。原料となる葛の根は西日本の山でわずかに残るのみで、有名な吉野でもほんの数軒、そして福岡県秋月に残る1軒で本物の葛が作られています。 なかでも黒田藩の保護の下、高木家に伝わる葛の製法、製品は日本一のものです。良質の澱粉である本葛は料理に使って良し、菓子、飲み物に使えば、ニセモノとはまったく違います。 是非、熊野屋で本物の葛をお試し下さい。

|

| ‘素麺{そうめん}’ |

|

麺{めん}の歴史は古く、先日中国で4000年以上前の麺と思われる最古の麺が発見されたとの記事がありました。 日本には奈良時代に伝わり、現在のような食べ物となったのは室町から江戸時代にかけて変化してきたのではと言われています。 原料は小麦粉で、現在でもそうめんの有名な産地は昔小麦の栽培が盛んにされた土地と同じです。例えば讃岐の小豆島、富山の大門、三重の大矢知、奈良の吉野など各地の名産品になっています。 そうめんはうどんと違い、細く長くするために、製造過程で油を塗り、乾燥後、一定期間油抜きされてから出荷されます。やはり機械で大量生産されたそうめんよりは、手間と時間をかけ、手延べで、天日で乾燥された’そうめん’は味、腰の強さなど違いがあります。 今では半生の’そうめん’もあり、夏の暑い時のみならず、暖めて「にゅうめん」としても一年中食べられています。

熊野屋では原料にこだわり、手延べで天日干しのそうめんを販売しておりますので、一度お召し上がり下さい。 |

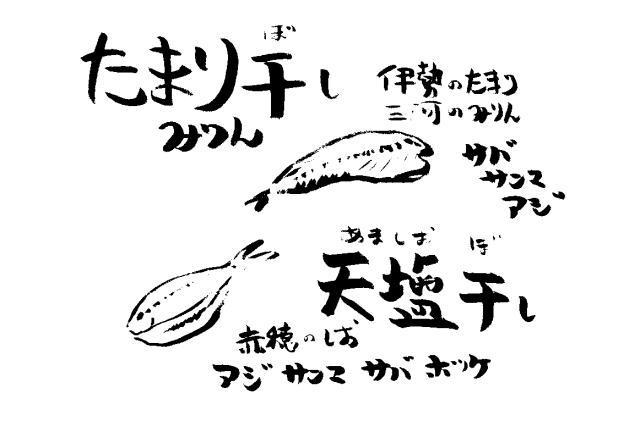

| ”おいしい干物” |

|

美味しい干物・・・昔からの定番のおかず”ひもの”

最近は良い干物がないのか、それとも食生活がお肉中心

に変化したのか、あまり干物が食卓に上ることが少なくなったようです。熊野屋は美味しく、手軽な価格で特製

干物を提供しています。

生産者は伊勢富田浜、安田さんが1枚1枚丁寧に作ります。一番身近なアジ、サンマ、サバを美味しく鮮度の良い国内産地(九州、北海道など)より取り寄せ、天塩で薄味の天塩干し、そして地元の天然醸造たまりとみりんをたっぷり使い冷風乾燥と天日干しの2度干しで作ってあります。 生の魚にはない、干物の旨味を楽しんで下さい。 店頭では毎週作りたてを、発送では美味しさを保つため冷凍でお送りします。

天塩干し、たまりみりん干し、とも同じ値段です。 食卓の立派なおかずになります。 干物は海に囲まれた日本ならではの立派な伝統食品です。 |

| 越後の甘酒

|

|

昨年より寒波の到来で、例年より寒い日々が続きます。

今回ご紹介の*越後の甘酒*はそんな季節に体も心も温まる美味しい甘酒です。

越後(今の上越市)で麹(こうじ)味噌造りの杉田醸造が昔ながらの米麹で作る甘酒です。伝統の製法で砂糖、添加物など一切使わずに自然の発酵を利用した本物の甘酒です。 寒い時期には自然の乳酸菌を含む甘酒は体を

暖めるだけでなく、お腹にも良い,生姜を入れて風邪の

予防にも良い健康的な甘味ドリンクです。

是非本物の甘酒を召し上がってみてください。 |

| 熊野屋の油 |

|

熊野屋の油(オリジナルレトロ缶)は味、香り良く、純良で安心してお使いになれる油です。

原料は厳選した胡麻を焙煎(2種類の方法:よく煎り香り高くする方法と高温で蒸し焼きにして香り色を淡く仕上げる方法)安全な圧搾製法(化学的に抽出する搾油法ではなく、物理的な伝統製法)で製造、精製した油です。

胡麻油は栄養価も高く、味香り良く、そして油で注意すべき酸化(臭い胸焼けなどのいやな味香りの変化)も胡麻に含まれるセサモールなどの働きで他の油に比較して酸化しにくい特色があります。

植物油として一般的には天ぷら油、サラダ油、また最近では脂肪酸を酵素処理した健康油などがありますが、 熊野屋の油は伝統製法で作られ安心して美味しくお使いになっていただけます。 また天ぷらから炒め物そしてサラダやお菓子作りにまで万能にお使いいただけます。保存もプラスチック容器ではなく、保存性も良く、場所も取らない缶や瓶に入れて販売しております。

油の利用はいたずらに脂肪やカロリーを嫌うのではなく、特別な栄養素を油のみに求めるのではない、全てにおいてバランスを大切に考え、美味しく良い油をお使い頂くことが大切と思われます。

|

| たまり {溜まり}

|

|

{溜まり}は醤油とは違います。 その歴史も古く

日本の醤油の始めとなった1228年僧覚心が中国

金山寺味噌の製法を日本に伝え、その上澄み液を

調理したのが始めとも言われています。現在では生産は東海地方が中心ですが、多くの{たまり}と呼ばれて

販売されている製品は名のみで、醤油とほとんど同じで

カラメルなどで着色された物もあります。伝統製法は

原料は大豆、塩のみで、長期に天然醸造されます。

熊野屋の{たまり}は伊勢鈴鹿で一軒残る醸造蔵で製造

されています。木桶で天然醸造された{たまり}は圧搾

して搾るなどの行程を取らず、自然に溜まった{たまり}

です。防腐剤、着色、アミノ酸添加などの一切の添加はしてありません。保存のための加熱殺菌のみです。

色も澄んだ褐色で味は深く、煮物、佃煮、焼き肉のたれ

など醤油とは異なる味で料理が楽しめます。他の醤油に

混ぜて味わいを深くするのもおもしろい使い方です。

|

| 豆味噌

|

|

味噌の種類は原料(糀の種類)から分類すると

米みそ、麦みそ そして豆味噌に大きく分けられます。

中でも豆味噌は生産が東海地方にあり、年間生産量も

他の味噌に比べ少なく、消費量も少ない特異な存在とも

言えます。 しかし歴史は古く、また大豆が持つ旨味、栄養価が豊富で、他の味噌にはない奥深い味わいが楽しめます。 戦国時代、信長、秀吉、家康と三人の英傑が

出た土地が独特の食文化を残し、今では名古屋の赤だし味噌汁、味噌煮込みうどん、味噌カツなどの味噌文化の原点でもあります。

くまのや豆味噌は国産大豆を100%使用し、長期に熟成した黒褐色の豆味噌で、色に比べ塩辛くなく、豆粒もそのままに、一切の添加はせず、まろやかで、こくのある不思議な味噌です。 味噌は単一の種類のおいしさと、2−3種を合わせた味わいも良いものです。 貝の味噌汁、

サバのみそ煮など豆味噌での味は絶品です。

|

| *銀付きいりこ*

|

|

銀付きいりこ(香川県伊吹島産)

最近では{だし}を取る事が少なくなりました。

化学調味料や複合調味料などの簡易だし、そして醤油や味噌にもあらかじめ味付けした製品もあります。

日本の伝統料理では昆布、鰹、あご(飛び魚)などでおいしい{だし}を取ります。

なかでも煮干しは鰯(多くは片口いわし)で良い上品なだしが取れます。

銀付きいりこは瀬戸内海伊吹島周辺の海で取れた鮮度の良い鰯をゆであげ、乾燥したその名も銀白に輝く煮干しです。

しかも熊野屋で販売する製品は一尾一尾手で

選別した最上級品です。 そのままでも食べられますし,

だしを取れば綺麗な臭みのない澄んだ美味しいだしが取れます。 |

|