| 熊野屋店主が美味しい話をして”油を売ります” |

・・・宵ごとに都に出ずる油売り・・・・

{京都山崎の油の神様 離宮八幡宮蔵絵図}

戦国時代美濃の斉藤道三は油を売りながら各地を歩き、

色々な知識情報を集め、美濃の国の城主になりました。

昔も今も情報は重要です。 このページでは食その他

色々な美味しい話を提供させていただきます。

熊野屋 店主 |

| 熊野屋 美味しい話 天然果汁100%ジュース |

|

果汁100%と表示されたジュースにも2種類あることをご存知ですか? 日本のJAS規格では果汁を搾ったまま容器に入れたジュースではなく、果汁を濃縮加工し保存または輸入した原料で、再度加工して水や香料保存料などを使用して容器の入れた製品も100%表示されます。消費者は果汁を搾ったままの製品が100%ジュースと思い込みですが、製品コストの点(保存や流通上の経費削減のため)でほとんどの100%ジュースは濃縮還元ジュースです。 日本のしかも産地が明確な100%天然果汁ジュースは貴重です。 熊野屋では濃縮還元や保存料(ビタミンC[アスコルビン酸使用)の製品は販売しておりません。 本物の100%果汁の味をお試しください。

愛媛 福岡自然農園 無農薬みかん

100%ジュース

信州松本平 アルプスりんご100%ジュース

ぶどうナイアガラ種100%ジュース

コンコード種100%ジュース

|

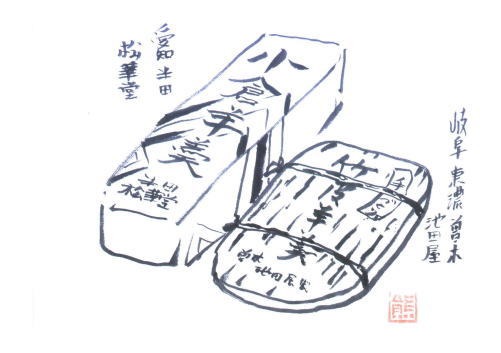

| 熊野屋 美味しい話 菓子 羊羹(ようかん) |

|

羊羹(ようかん)は中国で生まれました。本来は羊肉の羮(あつもの:野菜肉などを入れた吸い物)を煮こごりにしたものと言われています。 日本では肉食の習慣がないことから、具に豆、くず、小麦粉などの植物性の材料に置き換わり、その後の砂糖の普及と、寒天の利用で今の姿になつたようです。 作り方により蒸し・練り・水羊羹の種類があります。餡に砂糖、寒天を加え煮詰める練り羊羹は日持ちの良い菓子です。蒸し羊羹は寒天を使わず蒸して作るため柔らかめです。美濃東濃の山奥では竹皮に包んだ素朴な竹皮羊羹が今でも作られています。色々のタイプの羊羹を楽しむのも面白いものです。

|

| 熊野屋 美味しい話 菓子 その壱 |

菓子の歴史は人類の文化の発達の歴史でもあるといわれています。 世界各地でその土地の菓子の原料が違い、文化の発達、他の地域との交流から様々な菓子が今でも食べられています。 菓子(その壱)としてお茶うけに身近な煎餅(せんべい)と霰(あられ)のお話です。

煎餅(せんべい) 中国より伝わったと言われる煎餅は今日本で食べられている形とは異なっていたようです。関東地方では煎餅は原料に米を使用した、塩、醤油などの味つけの菓子を指し、関西地方では原料に小麦を使用した砂糖味の菓子を煎餅と呼びます。 歴史からいえば関西の煎餅が本来の煎餅でもあり、関東で呼ぶ煎餅は関西のあられと言えるものです。しかし今では呼び方も混在し、あまりそれを気にする人もありません。

霰(あれれ)は原料がお米の菓子であり、製品表示では米菓と表示されます。 お米の種類の糯米を使用したものを霰、うるち米を使用したものを煎餅と呼んでもいます。 霰はおかきとも呼び、餅から発達した菓子です。関東の草加せんべいはうるち米を加工して平たく、固い霰(おかき)の一種です。 糯米を加工した霰(あられ)は形は色々ありますが、糯米(もちこめ)のうまさが大切なお菓子とも言えます。

熊野屋の煎餅は国産無農薬の小麦を100%使用し、一枚一枚手で焼き上げた本来の小麦の味の判る煎餅です。

熊野屋の霰は地元岐阜の高山糯【もち米100%の原料が餅から出来ていることが判る、お米のうまさの霰です。勿論味付けの材料は本物のたまり、みりん、だしを使用し、添加物、着色、アミノ酸等は使用していません。 身近な菓子の代表ですが、熊野屋特製の本物の煎餅、霰を味わってみてはいかがでしょうか・・・・・・・

|

| 熊野屋 美味しい話 ”めんつゆ” |

|

{めんつゆ}はそうめん、うどん、そば等の麺類に欠かせないものです。以前は全ての家庭で手作りされ、それぞれで味も違ったものでした。

今では手作りされている家庭は少なくなり、専門のお店でも既製品の{めんつゆ}が使われる時代となりまた。 それはまず「だし」を取る事がなくなり、麺をゆで、すぐに召し上がれる手軽さが{めんつゆ}を一つの独立した商品にしたのかもしれません。

ただし、材料から製造にいたるまで家庭や専門店と同じように手抜きをせずに作られた製品は少ないような気がします。化学調味料に頼らず、鰹と昆布、又は椎茸などでだしを取り、添加物などを使用していない天然醸造された醤油や本みりんを使用し、添加物やアミノ酸などで簡便に作られた製品とは違う{めんつゆ}はめったにありません。

材料での違いは勿論、使われる醤油やみりんで味は大きく変わります。

濃口醤油、薄口醤油、そして白醤油(白たまり)など味の違いを楽しむのも現代の{めんつゆ}の楽しみかたかもしれません。

|

| 熊野屋 美味しい話 グラニュー糖ラムネ |

|

*清涼飲料の話*

2005.3.25.

現在幾種類もある清涼飲料水の歴史も日本ではラムネに始まると言われています。明治時代にヨーロッパより日本に入った炭酸飲料がラムネの原点です。

イギリスでは天然の炭酸水が薬用に使われ、日本でも初期には薬屋で販売された事もありました。ラムネの語源はレモネードが訛ったもので瓶に入れられ玉で栓をした炭酸飲料を日本ではラムネと呼び、王冠を使わずガラス玉を炭酸ガスの圧力で封をしています。

長崎、神戸、横浜から日本に入ったラムネの原型は後に味、容器など日本独自に改良され全国でラムネが製造されるようになりました。

明治40年頃名古屋の塚本鶴次郎が「丸ツラムネ」を製造販売し、そのオリジナルに近い製品が{くまのやグラニュー糖ラムネ}です。材料は当時よりも質の良いグラニュー糖を使用(人工的な甘味料は使用していません)酸味料のクエン酸、香料も最高品質の材料を使用しています。

今の清涼飲料水は製品(材料等)そのものよりもファッション性やコマーシャルなどで絶えず種々雑多な清涼飲料が人工的な甘味料、香料、着色料で作られ飲料水として販売されています。

喉の潤いと炭酸飲料の持つ爽やかさはシンプル(無着色で厳選された良い材料でつくられる)でノスタルジック(コロコロと音のするガラス瓶のなつかしさ)な{ラムネ}が一番ではないでしょうか!!

|

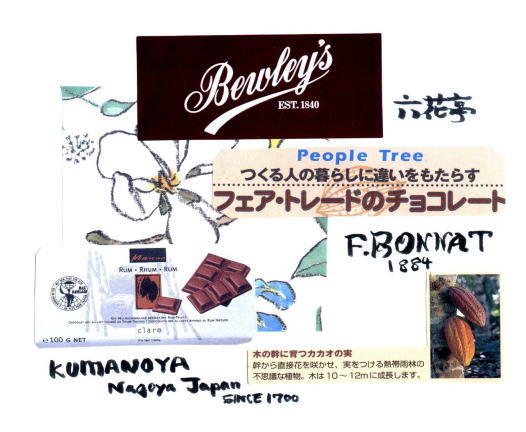

| 熊野屋 美味しい話 チョコレートの話 |

|

チョコレートの歴史は4000年と言われています。最初はカカオの産地の中米の先住民の苦い飲み物でした。今のような形のチョコレートの歴史はわずか約100年ほどしかありません。ヨーロッパに渡ったチョコレートは砂糖やミルクが加わり今のような嗜好品の王様に変身しました。熊野屋では厳選された原料(カカオ、牛乳、砂糖など)と食品添加物(乳化剤、香料など)を使用しない本物のチョコレートを集め販売しております。

日本では北海道の六花亭、フランスの手作りボナチョコレート、アイルランドのビューリーズのトリュフ、

そしてフェアートレードの考えに沿ったフェアートレードチョコ、純粋であって且つお手頃な価格の一口サイズのピュアチョコなど、安心して好みと目的、価格により選んでいただけます。

チョコレート好きな方にはもちろん、一般市販のチョコレート以外お召し上がりになっていない方にも是非お召し上がっていただきたい逸品そろいです。 |

| 熊野屋 美味しい話 油の話 その一 |

|

*油の話その壱* 2005.2。

最近の油の話をお聞き頂きたいと思います。

最新の「暮らしの手帖」2005年春14号で最近の油について掲載されています。テレビや雑誌などで健康に良い油としてK社のエコナなど従来の天ぷら油、サラダ油とは違い{脂肪がつきにくい油}として宣伝がされています。 具体的には暮らしの手帖が調査した記事を参考にされると良いと思いますが、消費者は健康によいという言葉にはつくづく弱いと思われます。

K王とかN清が製造販売している流行の油は消費者にとって本当に良い、または必要な油でしょうか? 現在の食品における植物油の市場は{油はスーパーの特売で安く買い、使い捨てのようにどのような油でも変わらないと思う方と一方では特殊な油をテレビや雑誌の情報を鵜呑みにして高価な価格でもお買いになる方が}製造販売する側からみてよい消費者のようです。

油のおいしさ、栄養、原料から製造方法、そして料理として使用し良い油はどれか? 油の品質と使用法も考え

本当に正しい情報そして知識を選択し、商品を選び、使い方にも注意される事が大事なようです。

熊野屋では油の小冊子を作り、選ぶ際の参考にしていただければと、お客様にお渡ししております。 いつでもお気軽にお尋ね下さい。 熊野屋 店主

|

|